欧美国家为何抗疫失败?《血疫》这部剧值得人好好刷

2020年底,新冠疫情依旧在欧美一些国家疯狂蔓延,丝毫不减好转。

如果这些国家将疫情早早重视起来呢?如果这些国家利用好中国为他们争取来的时间和经验呢?

这让我不由自主地想到了这部爆款剧——

《血疫》

然而,理想的结局永远只存在于影视创作里,现实却一直无情地啪啪打脸。

《血疫》改编自一部有关埃博拉病毒对人类影响的畅销书。

它绝不是那种让人感到“过瘾”的美剧。

它没有病毒题材影视剧中必备的惊悚元素,而是用大量的篇幅展现科学家和医疗人员如何在第一线对埃博拉病毒进行提前防御。

但恰恰是这种“波澜不惊”,才让这部剧拥有特殊的恐怖体质——

要知道,在埃博拉病毒尚未爆发时,科学家们已经如此紧张,如临大敌,难以想象若是华盛顿特区病毒已然蔓延,人间和地狱又有何分别。

一

虚惊一场,还是末日前兆?

总结一下《血疫》的核心事件,最简单的概括无疑是“清洗猴舍”。

但是这看似玩笑的故事,却丝毫不会令观众感到轻松。

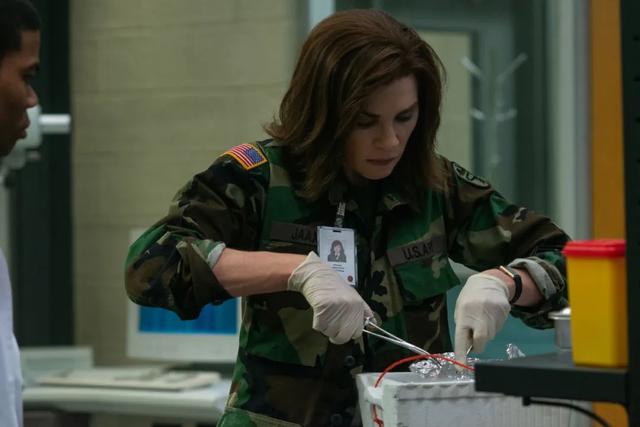

女主角南茜就职于美国陆军传染病医学研究院,某天早晨,她收到灵长类研究机构寄来的猴子身体组织。

同事们认为这只代号“O53”的猴子应该是感染了猿猴出血热病毒,可南茜察觉出异常,坚持要把样本拿进P4 实验室一探究竟。

化验结果令人震惊,这只猴子感染了可怕的埃博拉病毒。

危机仿佛一触即发。

感染病毒的猴子越来越多,同时,也出现了几例人类确诊患者。

南茜在研究院的支持下,组织了专业团队,将猴舍的几百只猴子全部施行安乐死,并对所有接触猴子的管理员进行化验排查。

左右人类命运的竟然是一间猴舍,这让人紧张的同时也深感讽刺。

当我们重新审视这部细节严谨而非哗众取宠的剧集,除了承袭自好莱坞商业电影的对紧张氛围的营造之外,还会发现《血疫》绝不是在展现“如果美国爆发埃博拉疫情后会怎样”,而是在揣摩——

当我们了解到埃博拉病毒如此恐怖时,一旦有人警觉到其开始传播的迹象,该如何应对?

所以在主线故事外,《血疫》不仅有着一个热场的引子,还如同梦魇相伴一般,交织着一段1976 年的刚果往事。

引子中的马尔堡病毒是为了给观众来个“下马威”,体会人被病毒侵袭后的痛苦和病毒传播力之强大。而南茜的老师卡特在刚果发现埃博拉病毒这条副线,则是在勾连主线故事里南茜等人应对疫情时的心理阴影。

尽管在故事结尾,疫情可以想见地得到了控制,但这要归功于南茜在危机初现时便做了最坏的预判并及时应对,而不是像她那位自大的同事般心存侥幸。

这也是《血疫》之于我们的警示意义所在,它让剧中所有人物都在极端情况下以内心最真实的反应做出抉择。

有的人隐瞒不报,有的人果断隔离,有的人保守观察,这些个体的每一步行动,都如同一块块多米诺骨牌,影响着事态的发展。

二

不同立场的鏖战

《血疫》的故事发展到最后,南茜成了战胜病毒的最大功臣之一。这一设定当然有着鲜明的女性主义色彩。

剧集中,南茜继承了老师卡特的衣钵,在发现感染埃博拉病毒的猴子后,成为了“吹哨人”。

行动上,她在以民众大爱为先的同时兼顾家庭小爱;言辞上,她懂得把握分寸,在政客利益和个人权限中游刃有余。

然而,我们千万不要忽视片中另外两个代表性角色的抉择,更应将《血疫》的收场看作一次三方立场的鏖战,而非南茜一人的女性主义辉煌。

南茜的老师卡特,是个极为冲动而又警觉的科学家,他在1976 年于刚果境内采集埃博拉病毒样本时,就毫不掩饰对官僚程序的蔑视,凭着科学家的知识和敏感行事。

所以当南茜邀他出山应对疫情时,他甚至有将事态扩大化的冲动。

而与卡特观点相悖的疾控中心流行病响应部门主任特雷弗,则是个保守派,他认为人类面对埃博拉病毒时不可能镇定自若,即使是华盛顿特区的美国人也做不到。

所以,特雷弗一直试图说服南茜低调行事,甚至在没有确诊的情况下,对外完全封锁消息。

卡特、南茜和特雷弗,代表了在重大疫情初始阶段知情者的三种态度,他们之间的颉颃,让故事以一种曲折但更为理性的方式展开。

当卡特声称应该立刻封锁可能被感染的大范围区域时,特雷弗坚信为时尚早。

的确,由专业的医疗团队暗中行事,处理受感染的猴子,对疑似患者进行小范围检测,要远比昭告天下、引起公众恐慌有效得多。

而在特雷弗忽视了传染源时,又因为卡特的细心谨慎和雷厉风行,促使特雷弗发现重大漏洞,从而对故事的走向一锤定音。

虽然《血疫》并不乏抒情感人之处,可在我看来,人性光辉最为耀眼的,还是卡特、南茜和特雷弗那纯粹而发自人性本能的危机意识。

他们对彼此都有质疑,但质疑只源于立场,而非私情。正是这种不同立场间的映照,让并未展现末日景观的《血疫》,如此惊心动魄。