扬州籍导演许幸之也冒险拍过“八百壮士”

许幸之发表在《电影艺术》上的文章

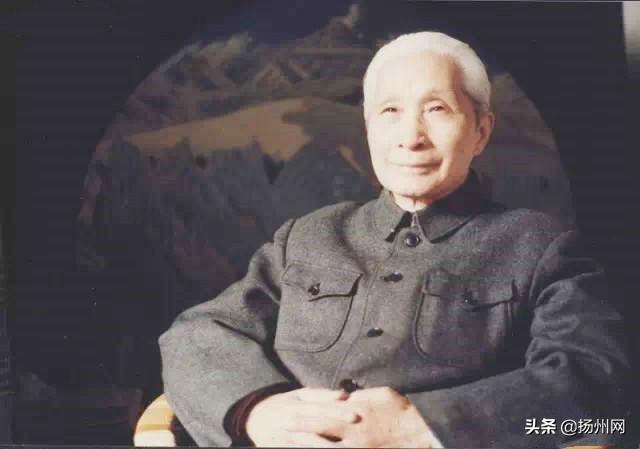

许幸之

纪录片《中国万岁》未能上映,底片样片全被销毁

明天,抗战大片《八佰》正式上映,讲述73年前那场上海四行仓库守卫战。提前点映时,不少市民走进影院观看。热心的市民苗先生告诉记者,淞沪抗战时,扬州籍导演许幸之曾冒险拍摄过“八百壮士”坚守四行仓库,和日军战斗的画面,并制作成纪录片《中国万岁》。遗憾的是,这部电影送往国民党当局审查时,被认定为“宣传共产党,表扬八路军”的反动影片,底片、样片全被销毁了。

许幸之撰文讲述

筹划拍摄抗日救亡纪录片

苗先生告诉记者,上世纪90年代,许幸之曾经在《电影艺术》杂志撰文讲述过这件事。记者找到了1992年第4期《电影艺术》杂志刊登的《大型纪录片<中国万岁>的不幸命运》,该文由许幸之撰写。

文章中,许幸之介绍了拍摄这部纪录片的动因和经过。1937年“七七事变”爆发后,日本帝国主义者侵占华北的野心暴露无遗,上海文化界人士斗志昂扬,想要为抗日救国做一些事情。老朋友沈西苓来到许幸之的家里,商谈想拍摄一部反映抗日内容的纪录片,作为抗日救亡、保家卫国的宣传片,既可以在各大城市放映,也可以到前线和后方放映,以达到宣传抗日的目的。

两人不谋而合,于是找明星影片公司二厂经理周剑云商量,希望他能投资赞助拍摄这部影片。

冒着枪林弹雨 抢拍“八百壮士”守仓库

正在筹备拍片时,“淞沪抗战”突然爆发,许幸之等人冒险奔赴战场周边,从各个角度抢拍了许多实地摄影的镜头。

沈西苓决定撤往内地,纪录片的拍摄就由许幸之和吴印咸负责,他们深入抗日救亡和抗日战场的第一线,拍摄了淞沪会战的真实战争场面,尤其是在八·一三战火中,他们冒着枪林弹雨,将摄像机架在一个高层建筑上,抢拍到了苏州河北岸八百壮士们坚守四行仓库浴血奋战的过程。

许幸之等人希望影片能够全面反映中国军民抗日救亡活动,但是当时交通断绝,胶片等材料有限,因此只能在上海拍摄实景。在最终成片中,实景占三分之一,其余三分之二是用现成的资料片剪接起来的,所用的资料片包括图说日本侵略军从东三省到蒙古,再到华北逐步蚕食中国土地的野心;“七七事变”日军的烧杀抢掠和中国同胞躲避侵略军逃亡的画面;“平型关大捷”和“台儿庄大捷”中,中国军人奔赴战场的画面等。

上海被包围后,许幸之等人撤往香港剪辑影片。

还未上映就夭折

底片和样片一起被销毁了

到了香港后,许幸之等人对拍摄和剪辑的素材进行梳理,制作成的初剪作品,邀请旅港的文艺界人士观看,并提供修改意见,一遍一遍地打磨,最终才完成了纪录片《中国万岁》的样片。他们把底片和样片交给周剑云送审,等候着能早日播映。

过了不久,许幸之从周剑云处获悉,国民党当局的检查官说该片是“宣传共产党,表扬八路军”的“反动”影片,不肯给予发行执照,还将该片的底片和样片一起销毁了。

“许幸之等人拍摄到的‘八百壮士’和日军战斗的珍贵画面,可惜无缘看到了。”苗先生说,在管虎导演的电影《八佰》中,苏州河北的楼上也有不少人在用相机和摄像机记录着这场保卫战,许幸之等人抢拍战争的镜头,也成为了电影中的素材之一。 记者 刘旺

关于许幸之

许幸之(1904-1991),江苏扬州人,出生于板井巷,现在还有他青年时期所寓居过的三进四厢、青砖素瓦的寓所以及他的读书处。许幸之曾经作过“大板井”叙事长诗。

他是一位多才多艺的艺术家。他是一位杰出的画家、诗人、戏剧电影编导、艺术史论家,在我国现代美术史上占有独特的地位。

1941年春,许幸之为新四军设计了著名的“N4A”臂章。

许幸之1935年导演的《风云儿女》原片已捐献给扬州市档案馆。

许幸之1959年来扬州写生,创作了油画《妇女生产组》《静静的河湾——扬州古运河风景》《扬州之春》《开辟大运河》等作品,用笔墨抒发了对扬州的深厚感情。